許多民眾覺得夏天冷氣開再強都不夠涼,專家指出,建築設計過度依賴主動式設計並非長久之計。為解決這個問題,「2025年台灣永續建築價值與節能建築趨勢論壇」聚集產官學各界專家,強調淨零不是口號,台灣是玩真的。論壇中以日本為例,說明被動式設計將為建築綠轉型帶來新的變革。

文/李科諺 攝影/王化奇

聯合國統計顯示,全球建築業碳排占總排放38%,其中26%來自建材與施工階段。減少建築業碳排無疑是全球淨零目標的重要關鍵。

建築業的碳排需從根本解決

台灣政府也正積極推動2050淨零碳排,行政院公共工程委員會處長曾鈞敏指出,減碳關鍵在於如何促進政府與民間的合作,確保政策能夠「接地氣」。目前,政府每年決標的公共工程預算約8000億元,其中20%涉及建築,因此,減碳需要貫穿建築的全生命週期,從根本開始,規劃設計、施工到維護管理,一環扣一環。

設計單位應在提案階段即納入減碳思維,施工與維護也須考量環保與耐久性。選用耐久性較高的建材,不僅可減少維護成本,也能有效降低碳排放,達到減碳與節約經費的雙重效益。

為了讓民眾及業者更便捷地查詢相關資訊,內政部架設了綠建材資料庫,提供業界參考標準,未來可作為購屋或選購建材時的依據。此外,為促進產業創新與政府政策的銜接,政府設立了一個創新交流平台,讓業者可申請參與。

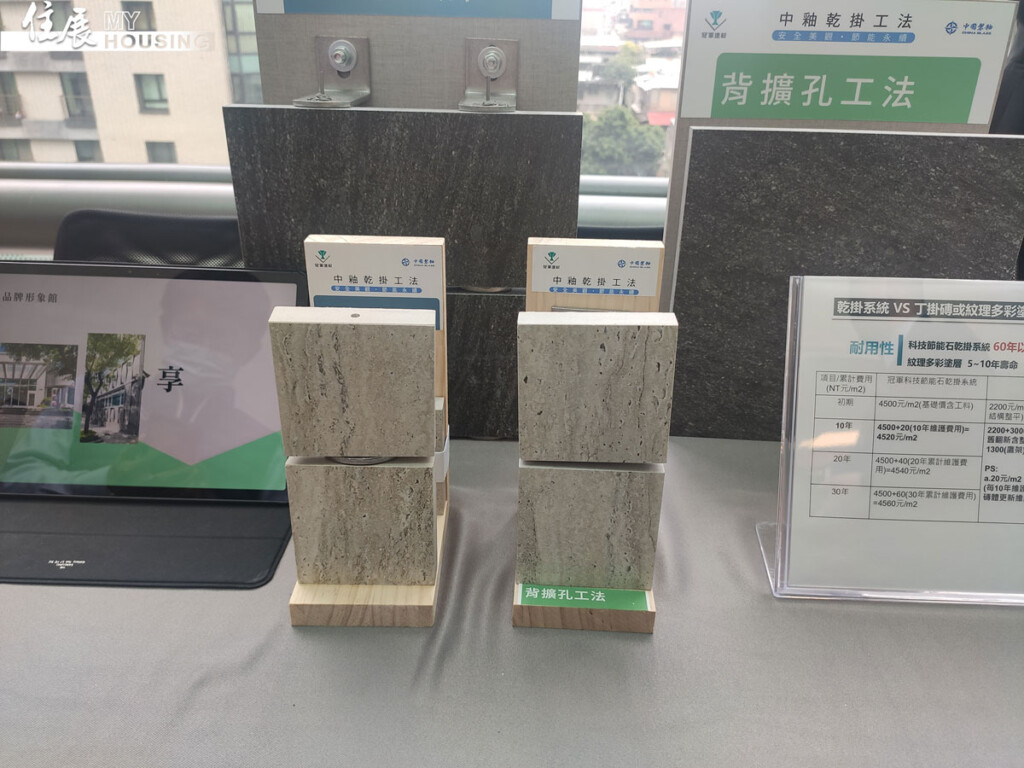

曾鈞敏以冠軍建材為例,該公司透過該平台申請科技節能石,與政府機關溝通並展示產品優勢。機關了解後,即可將產品特性納入設計或提案階段,形成政府政策與民間創新技術接軌的橋樑。

公有建築帶頭淨零發展

公共工程領域若能率先落實減碳,將能引導產業界跟進,共同實現永續家園的目標,內政部國土管理署組長陳威成指出,據國家住都中心統計,已有90處、約3萬戶社會住宅取得建築能效標章。政策推動將依循「公有建築先行」的策略,分為三個階段:推廣——提升認知,鼓勵民間參與;鼓勵——提供獎勵機制,促使業者採用低碳方案;強制——修訂法規,將低碳建築納入強制標準。

公有新建建築能效標示制度已於2023年7月上路,預計2030年達標,使新建建築能效達一級或近零碳排。而目前計畫進度超前,預計2026年7月即可達標。

「政府這次推動淨零碳排是『玩真的』」,內政部建築研究所博士姚志廷於會中特別強調這點,更表示台灣是全球綠建築密度最高的國家,且淨零政策推動已行之有年。近年來,透過都市更新與危老建築的容積獎勵,綠建築標章數量持續成長,累計超過13788件。

相較於2013至2018年間每年約600件的新增量,2021年起年增量已突破千件,每年可省下30.25億度電、1億7974萬噸水,合計節省水電費約120.83億元,並減少碳排167.83萬噸。政府計畫在現行容積獎勵政策見效後,進一步推動淨零建築轉型策略,從新建築與既有建築的能效改善著手。

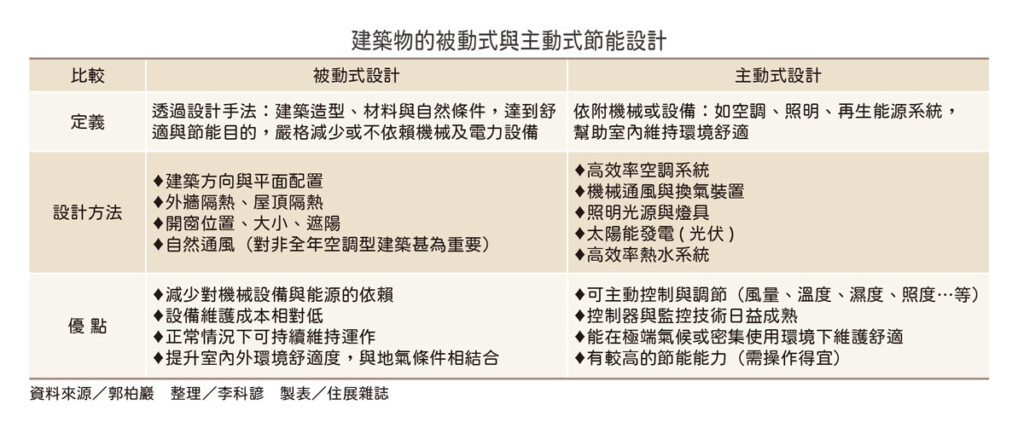

其中,節能改善具備極大發展空間,可透過「主動式設計」 和「被動式設計」兩大面向著手。2023年6月通過的《再生能源發展條例》明確要求,未來新建建築需具備自發電能力。

今年2月21日,國土署公告《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案,規定屋頂面積超過1000平方公尺(約300坪)以上的新建築,每20平方公尺(約6坪)須設置一瓩(kW)光電系統。此設備不侷限於屋頂,亦可設置於立面或地面。然而,考量台灣建築密度高、光照與通風條件,立面設置光電未必能發揮最大效能,因此新建築與既有建築的節能改善,仍需從外牆隔熱技術著手。

節能不能本末倒置

台灣氣候日趨極端,民眾對空調的依賴度持續上升,然而,朝陽科技大學建築系主任教授郭柏巖告訴《住展》,過去20年來台灣住宅總能耗變化不大,主要歸功於節能家電的普及和設備優化。儘管如此,空調設備仍是建築能耗最高的項目,占比達44.1%。

冠軍建材董事長特助林孟瑜更以台南市某棟17層樓高的玻璃帷幕商業大樓為例,他表示業者為了省電費,不用中央空調,改用分離式冷氣,導致大樓背面出現共292台冷氣室外機,密密麻麻排列的奇景,平均一層樓有17台冷氣,雖然省了電費,卻與節能減碳背道而馳。

「相較於從空調、照明、再生能源等主動式設備著手,採取被動式設計如優化建築結構、選用低碳建材,將更具發展潛力。」林孟瑜補充。

郭柏巖則舉例,東南亞與非洲國家普遍透過建築設計達成節能效果,而氣候與台灣類似的日本,也有成功案例,如沖繩縣立博物館與沖繩系滿市役所。

「外牆隔熱技術是最易改善的部分。」郭柏巖強調,目前業界普遍採用雙層牆隔熱工法,但若空氣層通風不足,金屬外層反而會吸熱,提高室內溫度,導致能源消耗增加。例如,若建築外牆進行拉皮工程,使用金屬板包覆卻未預留足夠的通風空間,可能導致室內溫度從攝氏35度上升至40度以上,反而適得其反。

而冠軍建材的「外牆乾掛節能工法」,藉由通氣層讓熱對流排氣、排濕也能阻擋熱輻射,能讓室內降溫約4度左右,冷氣用電減少24%至36%;辦公建築總耗能降低12%至18%,住宅建築總耗能降低4.8%至7.2%。亞昕建設30周年的指標大案『亞昕森匯』與『亞昕天匯』便有採用這項技術。

因此,建築師在設計階段即須考量通風、採光與建材選擇,從源頭導入「近零建築」概念。這不僅可減少未來因法規變更,而需進行的調整改造成本,更能提升建築的舒適度與能源效率。

淨零目標需要更大誘因

國立交通陽明大學建築研究所教授龔書章表示,2030年所有的能效一級新建的房子可以做到,但既有建築怎麼去做到改變,全台有500萬棟30年以上的建築,如何使這些建築能效2050年前達標,是政府很重要的一個課題,這不只是政策面也需要產業面結合與串聯。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄更指出,台中市建築工會已將2025年定義為綠建築元年,呼應建築4.0的趨勢。但目前市場誘因不足,加上成本過高與獎勵政策有限成為了最大阻礙。

首先綠色通膨造成成本轉嫁,若能針對綠色建材供應商給予優惠,推動綠色供應鏈的建立,將能降低成本因素。第二則是因為法規關係,老舊建築都更後公設比拉高,導致都更推動困難,若容積獎勵能再放寬,增加誘因,才能加速綠色轉型。

綠建築轉型要成功,政策、產業、消費者三方面都要到位。政府可提高獎勵、降低綠建材成本,建商則應善用新技術,讓綠建築不只是趨勢,而是未來的標配。才能真正達到淨零目標。

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan