文/李科諺

近年台灣房價飆升,不只增加了民眾購房的負擔,更因為「高房價」使得詐團開始將魔爪伸入不動產,抓準民眾對資金缺口的需求,或急於搭上房價列車的心理,用連環計一步一步的將受害者推向無底的深淵。

「因為房貸壓力大,對方告訴我會定期返還獲利,每月萬來元的報酬對房貸不無小補,怎麼知道會…」、「房東臨時告知,說房子賣了要解除租賃契約,因為租屋預算不足我到處打工,在這情況下被騙了提款卡,結果被當成詐團的共犯。」、「需要補房屋裝修費,找了民間金融借貸公司將房子抵押500萬元,卻連一塊錢都沒拿到!」這些都是一個個血淚的故事,每天在我們生活的周遭上演,沒有人能置身事外,畢竟沒人敢保證自己不會是下一個受害者。

遇詐不驚慌 避免二次受詐

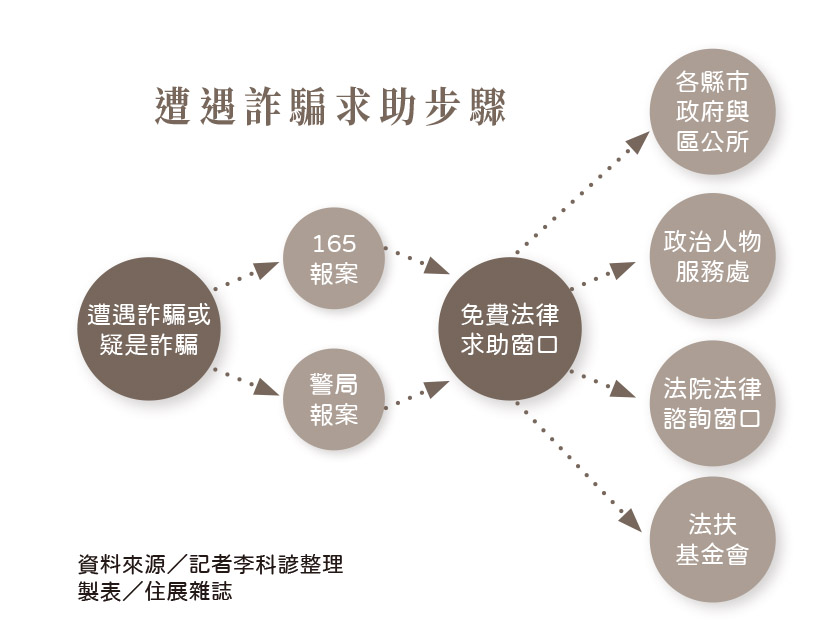

遭遇詐騙時,報案是保護自己的第一步,但許多人不清楚「如何報案」與「報案後能做什麼」,導致錯失關鍵時機。一般來說,受害者可選擇親自到警局報案,或撥打165反詐騙專線,利用線上報案功能,簡化日後筆錄製作流程,提高案件處理效率,可有機會第一時間凍結詐團帳戶,避免資金外流。

報案後,民眾往往會產生許多疑問:「該怎麼提告?要對誰提告?財損如何討回?」這時,不少人會轉向親友詢問或在網路上搜尋資訊。然而,在驚慌失措的狀態下,倉促尋求法律建議,不僅可能獲得錯誤資訊,甚至可能被詐團利用話術進行「二次受詐」。

因此,報案後的第二步,是尋找正確的法律資源。目前有許多免費法律諮詢管道,如地方法院法律諮詢窗口、法扶基金會、各縣市政府法務處,甚至部分律師事務所也提供初步諮詢,受害者應優先選擇這些機構,而非輕信網路陌生人的建議。

諸如:「我認識的某某大姊,找了這家公司真的追回詐騙款。」、「點擊後填寫你的資料和被騙的東西就會有人和你聯繫,我就是這樣討回的!」

破解求助阻礙與常見迷思

受害者在意識到自己被騙後,往往會產生強烈的情緒波動,這些負面情緒不僅影響個人心理狀態,也會讓求助行動受阻,錯失第一時間的法律救濟機會。本刊採訪昱果法律事務所律師趙耀民、桃園市政府法律諮詢顧問律師陳建寰,從他們過往協助受害者的豐富經驗中,整理出當事人最常見的四大心理掙扎,以及影響他們報案決策的關鍵因素。

掙扎一 》 詐騙集團恐嚇我,我怕有危險不敢報案

「騙我的人說,帳戶裡面的錢是大老闆的,如果帳戶被凍結,我就會有危險。」、「對方打電話來恐嚇我,叫我不要把事情鬧大。」

部分詐騙集團發現事跡敗露,會企圖用恐嚇的方式令受害者不敢報警或被迫和解。但實務上,一旦對方恐嚇你便是犯罪,報案才是真正能保護自己的方式。只要受害者堅持報案並提供線索,警方就有機會透過金流調查,循線追查幕後主謀。

掙扎二 》 報案有用嗎?

許多受害者擔心報案後無法追回款項,或認為警方難以迅速破案,因此猶豫不決。然而,報案的作用不僅是讓警方展開調查,更能防止帳戶遭濫用,避免自己無意間成為詐騙共犯。

報案後,警方會將涉案帳戶列入「警示帳戶」,暫停交易,並進一步追蹤金流,若資金尚未完全轉移,仍有機會追回。 銀行會要求戶主親自辦理解凍手續,以確認其帳戶是否遭不法利用。若帳戶涉及詐騙卻未即時報案,檢方可能將戶主視為共犯,後續要證明清白將更為困難。

這點在「第三方詐騙」案件中特別關鍵。 例如,部分受害者並未直接與詐騙集團交易,而是透過仲介、投資平台或貸款公司轉帳。當警方追查時,這類交易可能導致警方一時無法分辨受害者與共犯,進而影響案件進展。因此,若察覺帳戶異常交易或懷疑受騙,立即報案可防止自身遭誤認,並增加追回資金的機會。

若戶主無法提供足夠證據證明帳戶遭濫用,帳戶可能會持續受限制,直到案件偵結,這通常需時兩到三年。 因此,保存完整交易記錄、對話紀錄與截圖,能有效協助檢方釐清案情,避免自身捲入詐欺案。

掙扎三 》 公家機關找我,我要馬上處理

「戶政事務所的江課長,用通報電話幫我直接轉台北市政府警察局,並和我一一核對身分資料,並要求加Line完成備案才給我相關資料。」

有詐團會利用民眾對公權力或受詐後迫切求助的心理進行詐騙。諸如假扮檢警或檢察官的身分,稱民眾因與「金融詐騙相關案件有關」,拐騙民眾繳納保證金至指定帳戶。或用偵查與辦案為由,要求民眾使用通訊軟體,並進一步指示後續動作。

「一般民眾聽到法院或司法機關就會緊張,事實上法院要找人會用傳票,不會用通訊設備或軟體指示民眾該怎麼做,而且當民眾真的陷入相關案件中,做出這樣的行為反而會有滅證的疑慮。」陳建寰強調。

掙扎四 》 找律師就要花錢

雖然有許多免費法律諮詢管道,但都有固定時間或排程,若民眾較急迫也可找律師事務做諮詢,一般而言,案件尚未進入正式程序,初步諮詢律師不會收取費用,並不會如外界想像的「一找律師就開始跳錶計費」。

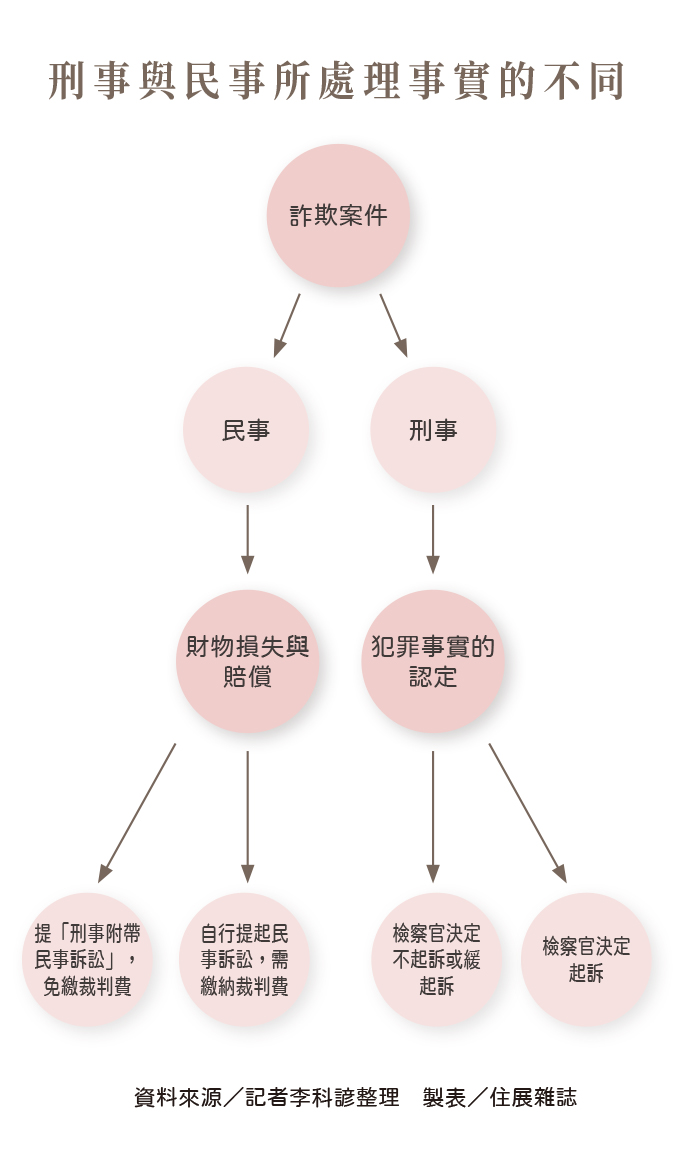

報案不等於討財產,刑事、民事大不同

當詐騙集團被警方逮捕,許多受害者以為事情就此告一段落,財產很快就能歸還。然而,真相往往令人失望。法律上,報案所啟動的是「刑事程序」,由警方和檢察官負責偵辦、起訴,最後由法院判定詐騙犯是否有罪並進行懲罰。然而,這與受害者的財產追回並不直接相關。簡單來說,刑事案件的目的在於懲罰犯罪,而非處理財產糾紛。若想討回損失,還需要透過「民事訴訟」來請求賠償。

「抓到人,不代表你的錢就能自動拿回來。」律師指出,受害者若未主動提起民事訴訟,即使詐騙犯被判刑,也不會影響受害者的財產歸屬,因為法院並不會在刑事審理中主動處理受害者的賠償請求。因此,許多人即使等到了判決,仍舊拿不回任何一毛錢。

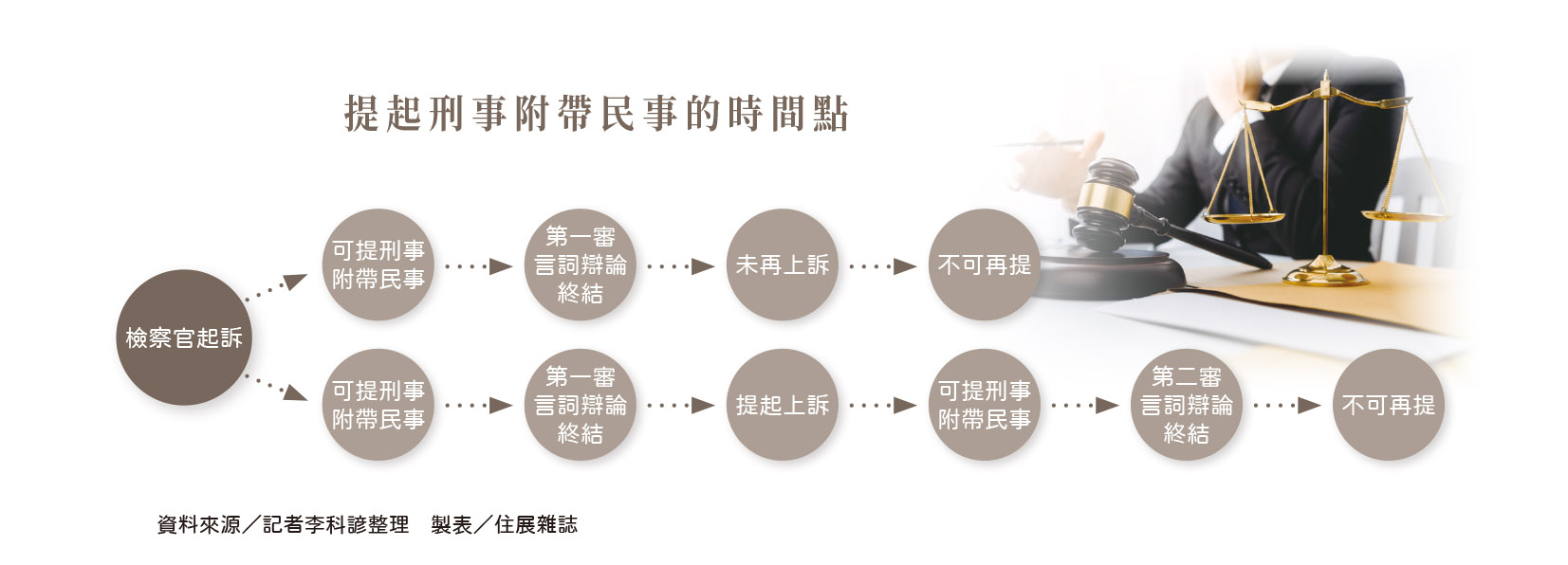

不過,法律也提供了一個較為省時省力的做法——「刑事附帶民事訴訟」。這是一種讓受害者在刑事案件審理期間,直接向法院提出賠償請求的方式,且好處是可以免繳裁判費。只要檢察官將案件正式起訴至法院,受害者就能向法院申請附帶民事訴訟。然而,這個程序必須在第二審辯論終結前提出,但在第一審辯論終結後提起上訴前,不得提起,這點常讓不熟悉法律程序的受害者錯失機會。

值得注意的是,並非所有案件都能使用刑事附帶民事訴訟。若檢察官最終決定「不起訴」或「緩起訴」,也就是案件未進入法院審理,那麼受害者就無法走附帶民事訴訟這條路,只能自行提起一般民事訴訟,並負擔裁判費。這也使得許多受害者在法律程序的選擇上陷入困境,不知道何時該提告、如何才能討回自己的財產。

法律上的程序並非單一路徑,受害者若想要追回損失,報案只是第一步,還需釐清刑事與民事訴訟的區別,並在合適的時機提出賠償請求,才能真正掌握自己的權益。報案雖然能啟動司法程序,但若沒有搭配適當的法律行動,最終可能只是看到詐騙犯被關,卻拿不回任何財產。

案件進入司法程序後,常見的八大疑問與迷思

疑問一 》 詐騙犯被抓,財產就能拿回來了嗎?

這是許多受害者最直覺的想法,但事實上,刑事案件的重點是追究犯罪責任,而不是直接處理受害者的財產歸屬。如果騙款、房產還在詐騙集團手上,受害者可以透過民事聲請假扣押,或請檢方扣押犯罪所得,防止財產再被轉移。

但若財產已經被轉賣給「善意第三人」(即不知情的買家),那麼受害者就無法直接拿回原本的財產,而是只能向詐騙犯提出賠償請求。這也意味著,如果詐騙集團早已脫手房產,受害者只能依房屋的市值向詐騙犯求償,而無法真的把房子討回來。

即便是行政機關遭詐,如詐團透過假繼承手法騙取無人繼承的不動產,並將其出售或抵押給善意第三人,受害者依然只能透過民事求償,並不能直接追回房產。這點讓不少受害者錯愕,但確實是法律上的規範。

疑問二 》 提告詐騙集團時,我該針對誰求償?

詐騙案件往往不是單獨犯案,而是多人共謀的集團型態。在法律上,只要參與詐騙行為,不論是主謀、共犯、車手或人頭戶,都可能需要負「連帶賠償責任」,這代表所有涉案人員都要對受害者的損失負責,而不是按照分工或拿到的金額來計算賠償比例。

因此,許多車手或人頭戶即使只領取少量佣金,最後仍可能被求償上百萬甚至上千萬元。這也意味著,當受害者不知道完整詐騙集團成員時,可以先依起訴書上的被告名單提告,後續再補充更多涉案人員。

疑問三 》 律師或地政士協助詐騙,會被加重刑罰嗎?

有些詐騙案需要專業人士的協助,例如律師、地政士、會計師等。但從法律上來看,他們的身分並不會自動讓刑罰加重,因為他們不是公務員。然而,這些專業人士理應對法律有更高的認識與道德標準,因此法官在判決時,往往會考慮這些因素,傾向從重量刑。

例如,涉及地產詐欺的「地面師」案件,往往需要地政士協助過戶,而律師可能負責偽造契約或提供法律建議,這些行為可能會影響法官的「自由心證」,導致較重的刑度。簡單來說,法律沒有明文規定這些職業一定要判得更重,但在法官的裁量上,他們通常不會得到太輕的判決。

疑問四 》 錄音蒐證違法嗎?對方怎麼可能乖乖讓我錄音?

許多人擔心錄音證據不能用,事實上,這是錯誤的觀念。《刑事訴訟法》允許未經對方同意的錄音作為證據,只要錄音的過程不是刻意誘導對方犯罪(即「釣魚蒐證」),法院通常都會採納。在民事訴訟中,舉證標準更寬鬆,錄音作為證據的可能性更高。

因此,在詐騙案中,如果對話內容涉及關鍵金錢交易或詐騙細節,建議受害者錄音存證,避免日後舉證困難。

疑問五 》 為什麼法官不認定是詐欺?不是明明被騙了嗎?

《刑法》詐欺罪的成立條件,是行騙者「以詐術使人誤信不實資訊,進而處分財產並造成損失」。然而,許多詐騙案件包裝成合法交易,例如投資、借貸、購屋,受害者通常是自願簽約並交付財產,導致舉證困難。

最常見的情況,是詐騙集團引導受害者去民間借貸,甚至把房產抵押來填補資金缺口。問題在於,受害者本身具有行為能力,是自主簽署合約,除非能證明貸款公司與詐騙集團合謀,否則光是「借貸過程不合理」並不足以構成詐欺罪。這也是為何許多受害者即使報案,最後仍被告知「這是投資風險」,難以成功讓騙子被定罪。

疑問六 》 民事勝訴後,對方說沒錢就不用賠嗎?

許多受害者以為,法院判決賠償後,詐騙犯就會自動支付款項,但現實並非如此。法律只是確認賠償責任,真正執行時,還得看對方是否有可供執行的財產。如果詐騙犯名下沒有房子、車子或存款,受害者即使勝訴,也拿不到任何賠償。

受害者可以拿著判決書向法院聲請執行,要求查封財產並進行拍賣,但若對方早已轉移資產或故意隱匿財產,追討的難度就會變得極高。

疑問七 》 詐欺犯和我和解後,為什麼態度大轉變?

許多詐騙犯在偵查階段會主動提出和解,並償還部分金額,受害者見狀便接受。然而,一旦詐欺犯獲得緩起訴或較輕刑度,他們往往會選擇不再支付剩餘款項。這讓受害者陷入兩難,因為刑事案件已經和解,民事訴訟則仍需自行提起。

因此,最重要的是看法院是否最後確定有罪,也就是判決已經不能再上訴,並且開始執行刑罰;否則「有案底」並不等於「有前科」,這讓「有案底無前科的人」仍然有辦法從事商業活動,利用該活動再犯,這也是許多受害者認為「和解只是騙局」的原因。

主要因為詐團多以金融行業從業者包裝,其行業多要求出示良民證始可從業,因此他們才尋求和解之道後再犯。

疑問八 》 為什麼詐騙案件層出不窮?是因為刑罰太輕嗎?

不少人認為詐欺罪刑罰太輕,應該要加重處罰。然而,台灣近年因詐騙猖獗,已完成修法,將「加重詐欺罪」刑度提高到一年以上、七年以下有期徒刑,得併科100萬元以下罰金,不只比「普通詐欺罪」的五年以下刑度更高,也有了最低起始點。

加重詐欺罪的適用情形,包括冒充政府機關或公務員詐騙、三人以上共謀詐欺、透過媒體或網路大規模散布詐騙資訊、利用電腦合成技術製作虛假影像或聲音詐騙等等,而以上針對加重詐欺罪的適用情形,同樣適用於未遂犯。

然而,現實中被逮捕的往往是底層車手,而非幕後主謀。這讓許多人覺得即使刑罰再重,真正詐騙的首腦仍逍遙法外,難以達到嚇阻效果。因此,防詐的關鍵,仍在於提高民眾警覺與加強金流監控,否則即便刑罰再重,詐騙手法仍會層出不窮。

儘管法務部近年來不斷加重詐欺罪的刑度,但詐團的應對方式也在升級。他們不僅會聘請律師諮詢,確保自己的行為在法律邊緣遊走,甚至有專人負責金流運作,讓贓款快速轉移。某些詐團的金流手法極為精密,一個帳戶一週內可經手超過八位數的資金,並在短短一天內完成「贓款獲取」、「經過多層帳戶」及「迅速洗出」等三重步驟,讓執法單位難以追回款項。

這種專業化的運作,讓即使刑罰加重,仍然難以有效遏制詐騙犯罪,因為在警方介入前,詐團早已完成資金轉移,讓受害者更難討回財產。

受詐非本意,冷漠才是壓垮受害者的稻草

「我不敢讓丈夫知道,都這年紀了,他一定會離婚,小孩也會怪我……」「律師,那1500萬元是我們的退休金,對方說只要補齊保證金就能拿回,我是不是該再拼一次?」、「我去看身心科,醫生說我會被騙,是因為貪心。」

這些話語,來自無數真實的受害者。他們在痛苦中掙扎,卻往往因羞愧而不敢求助;而當他們鼓起勇氣開口,換來的卻是責備與冷漠。社會習慣將「被騙」與「貪心」畫上等號,認為高知識分子不應輕易受騙,這些偏見,反而成為壓垮受害者的最後一根稻草。

「有句話我一輩子都忘不了——詐騙可惡,但無知更該死。」一名受害者回憶起遭遇責難的瞬間,語氣中透著痛楚。事實上,投資專家、高學歷者甚至司法從業人員,都曾誤入詐騙陷阱。他們不是無知,而是自信,或是深陷騙局後難以接受事實。教授、導師習慣教導別人,卻不習慣被教導;投資客自認眼光獨到,反而低估風險;甚至連警察、檢察官,也有人因誤信而遭騙,卻礙於身分不敢聲張。

更殘酷的是,有些受害者在察覺異狀後,選擇向家人求助,卻迎來更激烈的責備。「怎麼會這麼笨?」、「你怎麼這麼貪?」這些話不但沒有讓他們清醒,反而讓他們更想證明自己沒錯,於是選擇孤注一擲,試圖翻本,卻越陷越深。

詐騙的可怕之處,不只是財產損失,而是讓受害者承受羞辱,進而封閉自己,甚至選擇繼續相信騙子。受詐不是愚蠢,而是心理與信任的戰爭。如果社會能少一點冷漠,多一點理解,讓受害者敢於求助,這場騙局才有可能真正被終結。

法律當最終防線,來得及嗎?

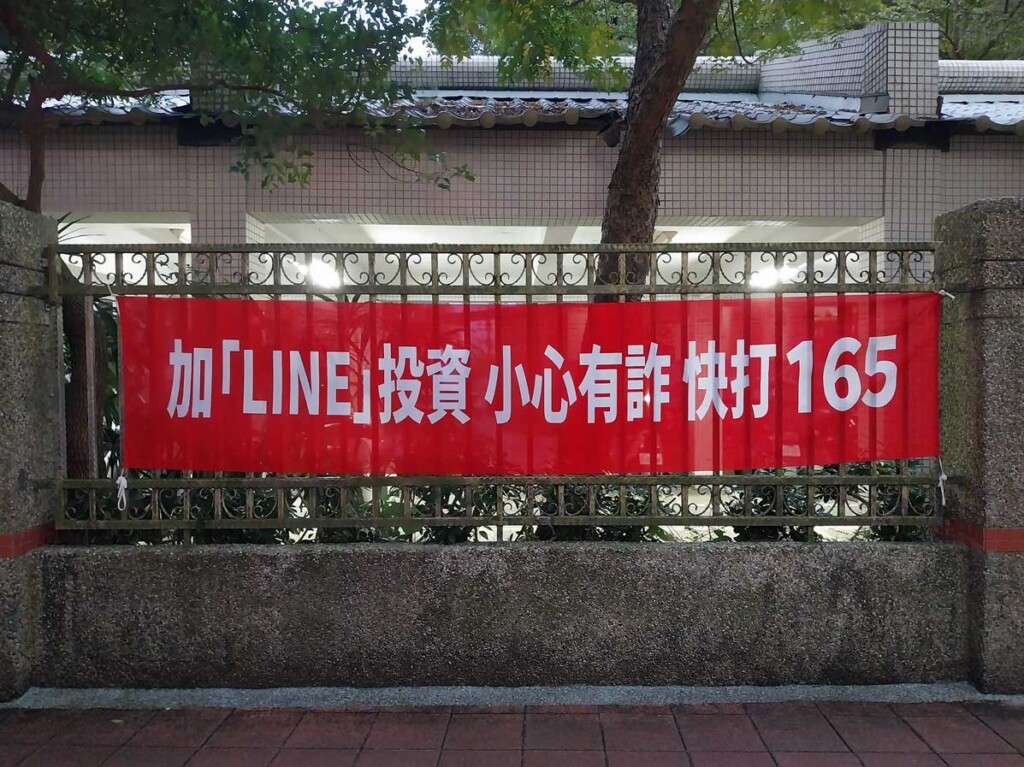

近來,台灣各地的大街小巷,隨處可見內政部懸掛的「加LINE投資,小心有詐,快打165」警示布條,政府積極宣導防詐,然而光靠標語與提醒,並無法杜絕詐騙。一旦受害,法律雖能介入,卻未必能挽回損失。

「有些人找到我時,已經太晚了,錢早被轉走,討回的機會微乎其微。我只能誠實告訴他們,別再浪費律師費。」律師趙耀民語氣無奈,法律是最後一道防線,但若沒有防範意識,等到求助時,可能已無力回天。

「從小長輩總教我們不要說謊,卻沒教過我們如何防止被騙。」一名受害者談起經歷,苦笑中透著無奈與不甘。或許,正因為人性本善,才讓詐騙者不斷有機可乘。但詐騙不只是法律的課題,它是一場關乎信任與警覺的心理戰,在這場無聲的戰爭裡,每個人都該學會如何自保,否則,下一個受害者,可能就是你我的家人、朋友,甚至是自己。

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan