誕生於1985年、國內第一本購屋者導向的房地產雜誌《住展》,2023年全面改版,優化北台灣預售屋及新成屋第一手資訊呈現,並推出新單元「封面故事」,深探住宅重要議題,剖析房市發展趨勢,引領讀者直搗問題核心,輕鬆看懂市場脈動,掌握購屋先機。

「你以為詐騙只是騙錢?現在,他們連你的房子都要!」

從假遺囑、假房仲、假公務員,到內神通外鬼的高薪挖角,這是一場無聲卻兇猛的獵殺。有人以為自己在買房,卻不知交易對象根本不存在;有人毫無防備地簽下偽造文件,房產就在瞬間被轉走;甚至有人傾盡積蓄,入住夢想家園,最後卻發現,這間房從頭到尾都是一場騙局的道具。

過去,房地產詐騙往往是個人行動,如今,犯罪集團已組成供應鏈,

分工細密、手法翻新。當你踏進陷阱,對方早已備好下一步。

文/翁嘉妤

過去,台灣時常被戲稱為「詐騙鬼島」。無論是日常交友、購物、投資,或金額動輒上千萬的房地產買賣,都可能埋伏著詐騙集團的黑手。165打詐儀表板上「每日詐騙財損金額達四億元」,讓人看得怵目驚心,全年財損金額更是破千億元。

乍看之下,這些數字或許只是統計表上的冰冷數字,但如果翻開實際案例,背後往往是一生積蓄的化為烏有,甚至一家人徹底家破人亡的慘劇。

本刊在採訪多位律師、地政士,以及政府單位官員之後,並仔細研讀相關判決書後發現:這些詐騙手法早已經過多年「升級」,從原本單打獨鬥的小騙徒,蛻變成以「供應鏈」模式分工合作的龐大集團。

詐騙「更升級」組織集團

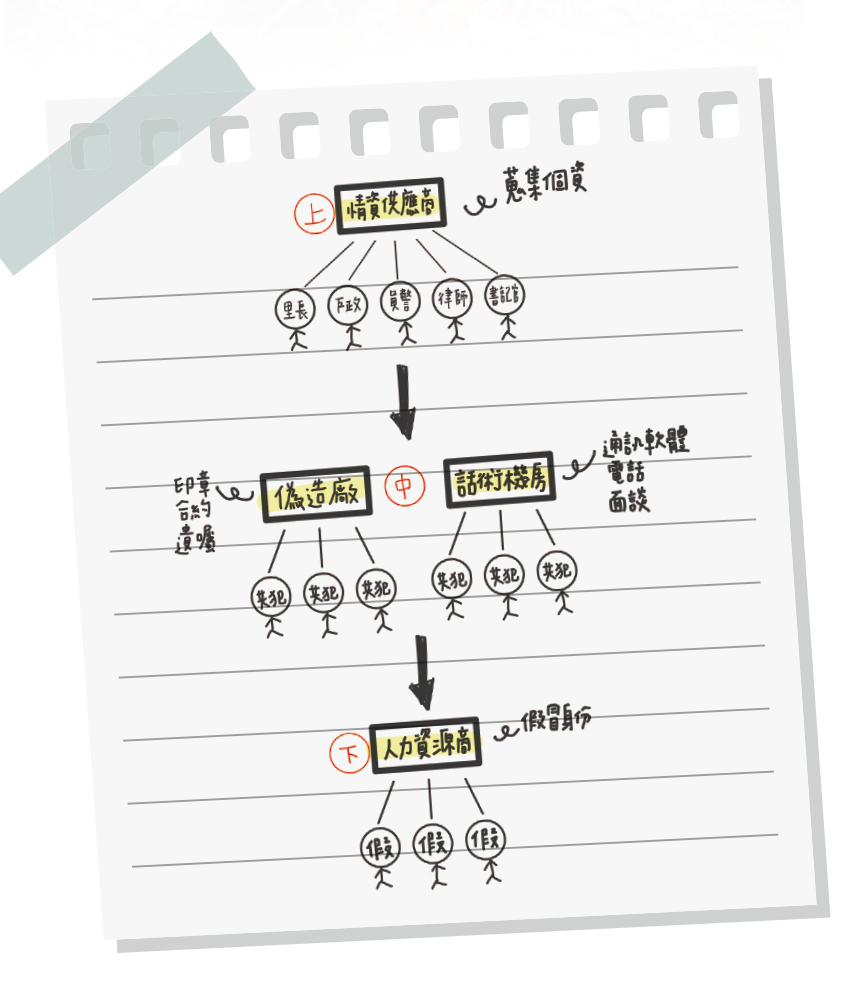

除了最源頭的謀劃者,詐騙集團裡還有負責偽造文書的「偽造廠」、提供話術的「機房」,甚至會挖角專業人士充當「人力資源商」,更不乏監守自盜的「內鬼」公務員,整條供應鏈宛如社會黑暗面的一條流水線,日夜開工,不斷攫取巨額財富。

而這其中,金額龐大的不動產,更成了這些集團「獵物中的獵物」。一旦中招,往往不是損失數十萬、上百萬,而是千萬乃至上億的房屋、土地產權,一夕之間被騙走。究竟這條「詐騙供應鏈」如何滲透台灣的房地產市場?那些看似天方夜譚的騙局,為什麼能讓受害者心甘情願「乖乖掏錢」?透過以下的真實案例,也許你會發現,任何人都可能成為受害者。

「我請的居服員竟是詐騙集團同夥,讓我親手賤賣房子…。」

回憶起那場刻骨銘心的慘痛經驗,蔡小姐仍帶著不敢置信的表情。

她是單親家庭長大的獨生女,與失智的母親相依為命。因為工作繁忙,她決定請居服員協助媽媽的日常照護,沒想到這卻是悲劇的開端。

某天,蔡小姐突然收到嘉義某民間貸款公司的掛號催繳單,內容顯示借款人是她的母親,貸款金額400萬元,每月需要還款25萬元。她頓時六神無主:母親失智多年,根本無法自行辦理貸款,更何況房子什麼時候被抵押?她急忙從台北趕回宜蘭老家,希望向照顧母親的居服員問個明白。

「她(居服員)只淡淡地回我:『是妳媽自己要求貸款的。錢就放床頭櫃喔!』」蔡小姐當下衝進房間翻箱倒櫃,卻發現400萬元根本不翼而飛。就在她快要崩潰之際,這名居服員擺出一副「幫忙解決問題」的姿態,提出建議:「剛好我的督導想買房,不如妳就賣給他,錢還可以拿去還貸款。」

接著,這位所謂的「督導」馬上找來房仲估價,只報出450萬元的低價。蔡小姐當然覺得太低,可她還沒拿起手機查資料,就被督導打斷:「我出470萬,多加20萬可以當作妳媽的生活費。」她一度感覺這是「天降恩人」,沒多想就答應交易。

「結果,房子賣了,錢卻沒拿到。」蔡小姐事後聯絡督導與居服員,卻發現兩人電話都變成空號,連對方任職的機構也查無此人。她這才驚覺,自己落入了層層算計的詐騙陷阱。

詐騙供應鏈環環相扣,上演騙房戲碼

表面上看來,這是一場匪夷所思的騙局,但實際上,這正是詐騙集團運用「供應鏈模式」所完成的完美布局。

居服員長期「駐點」在蔡母身邊,掌握財產和身分等資訊,是典型的「情資供應商」;督導負責話術操控,巧妙安撫與引導蔡小姐,就像是「話術機房」;而房仲則成為「人力資源商」,負責幫助這場戲更具真實感。每當蔡小姐產生懷疑,話術機房立刻啟動,搭配房仲的配合演出,讓整件事看起來「合法又合理」,最終將她一步步推入無法回頭的深淵。

這類騙局並非無跡可尋,黃金阻詐期就在細節中。當貸款的400萬元突然不見時,若第一時間報警,或許能在詐騙鏈的第一環節就阻斷陰謀;當房仲來估價時,應該找多家機構評估,而不是只聽取單一方說詞;當有人願意以「高於市價」的條件收購房子,與其感激對方幫忙,更要提高警覺,確認對方是否可信。

「我以為是政府單位熱心防詐,結果連165專線都是假的,騙走我的房子,這世界上還有什麼能信…?」

詐騙集團最擅長的,就是利用人性的慌張、脆弱與無助,讓被害者急於尋求解決方案,進而掉入圈套。但只要提高警覺,這條詐騙供應鏈或許就無法順利運作;然而,這樣的詐騙模式還不算「高規格」,更甚者,共犯也可能進一步滲透到公家機關與金融體系。

「戶政事務所發現你的身分證被盜用,我們現在就幫你把電話轉接到警察局,趕緊報案!」

70歲的陳先生接起這通來電時,心頭一緊,第一時間雖然困惑,卻也沒有多想,因為「戶政所轉接警局」聽起來就像政府人員替民眾服務的貼心安排。

接著,在「員警」的指示下,陳先生加入了一個私人LINE群組,並按照步驟完成報案手續。就在他等待「案件進展」時,警局來電通知——他已觸犯詐欺罪,須立即自證清白!

「你涉及詐欺罪與洗錢防制法,所有金融帳戶與財產將被法院監管。」隔天,自稱「檢察官」的人來電,語氣冷峻:「為避免影響司法程序,你的存款與房產必須暫時交由政府保管,稍後書記官會到府辦理轉移手續,這是依法行事,請勿對外洩漏。」

「交出財產?」陳先生當下警鈴大作,脫口而出:「這不會是詐騙吧?」但「檢察官」語氣不疾不徐:「您可以透過內線轉接165防詐專線求證。」

陳先生半信半疑,隨即聽見電話傳來「內線轉接音」,接著,一名「165專員」接起電話,語氣堅定:「這是政府案件,請全力配合調查,確保您的清白。」懷疑消除了,陳先生按照指示,簽署文件、提交存摺與印鑑,名下千萬房產與數百萬元存款,就這樣轉移出去。

直到案件「調查」遲遲沒有下文,他聯絡「檢察官」、「員警」、「書記官」,發現所有電話皆已成空號。他跑到真正的警局詢問,才驚覺──從戶政事務所、警察、檢察官、甚至165反詐專線,全都是騙局。

從博取信任到交出財產,每一步都算計好

這起詐騙案並非簡單的「話術騙局」,而是一場精心策劃的「假公務機關劇本」。從第一通電話開始,受害者便一步步落入詐騙集團層層設計的陷阱,每個環節都經過縝密安排,像是舞台劇一樣,每位「演員」都扮演著不同的角色,確保騙局天衣無縫。

一開始,詐騙集團的「話術機房」率先啟動,假冒戶政人員來電,製造「身分被盜用」的危機感,讓受害者誤以為政府正在積極協助。接著,透過偽造的「內線轉接」,將電話導向所謂的「警察局」,進一步深化受害者的恐懼感。

當受害者進入警方話術的第二階段,假警員開始施壓,強調「您已涉及詐欺罪,必須主動配合調查」──這一環節正是詐騙集團精心設計的心理攻防戰,讓受害者從「害怕被騙」轉變為「擔心自己被誤認為詐騙犯」,進而完全落入對方掌控。

隨後,登場的是「人力資源商」。這些騙局中的「演員」分飾多角,有的扮演檢察官,有的冒充165反詐專線的專員,甚至連書記官也安排得滴水不漏。他們的角色不只是簡單的話術,而是「驗證機制」的一部分,當受害者產生懷疑時,這些「官方人員」便透過偽造的轉接系統與專業用語,進一步消除疑慮,讓受害者對政府的「協助」深信不疑。

最後,當受害者已完全信任這場騙局,「資產處理部門」便順勢收割,要求受害者將財產「暫時交由政府保管」,藉此完成房產與存款的轉移。等到受害者真正察覺異狀時,所有角色早已「下線」,電話變成空號,帳戶早已人去樓空。

這類騙局的高明之處,不只是話術精準,而是善於操控人性。從「幫助報案」到「確保清白」再到「政府保管財產」,詐騙集團讓受害者從一開始的懷疑,轉變為「配合辦案」,直到最後親手交出自己所有的資產,卻全然不知自己才是真正的受害者。

政府不可能「內線轉接」,這類電話都是騙局

「全國的政府機關都無法『由內線轉接』至其他單位,所以戶政事務所幫忙轉接到警局,這點本身就是完全不合理的!」內政部警政署刑事局預防科警務正李琦美提醒,真正的公務機關,若有涉及案件,警方會正式發函,不會要求加入私人通訊軟體。

詐騙集團就像捏麵人,他們能隨時塑造出戶政人員、檢察官、警察、甚至165反詐專員的假象,再利用人性恐懼與壓力,讓受害者主動掉入陷阱。「只要謹記一點,政府機關無法『轉接』內線,就能避免陷入這類騙局。」李琦美說。

「我只是想走捷徑實現買房夢,沒想到竟然是詐騙集團設下的陷阱,存了那麼久的積蓄瞬間化為烏有。」

買房,真的有這麼容易嗎?

當許先生收到一張來自「安聯房地產仲介公司」的廣告單時,他滿心期待。上頭寫著:「免頭期款,圓成家夢,還可辦理高額貸款!」對於資金尚未準備充足的他來說,這樣的條件簡直是量身打造。當下,他毫不猶豫地撥打了廣告上的聯絡電話。

「因為是預售案,所以目前都是彩配圖。」接待許先生的仲介掏出一張張精美格局設計圖,一邊強調:「我們公司與建商關係很好,可以幫客戶爭取免頭期款,還能申請超高成數貸款,不用一次拿出太多錢!」

「現在預約的買家很多,案子很搶手,很多人只看彩配圖就直接下訂了!」仲介話語間透露著催促,彷彿不立刻決定,這個機會就會飛走。面對這場時間壓力戰,許先生心想:「這麼好的條件,萬一錯過了呢?」

在仲介的引導下,他很快選定了一戶,並配合安聯公司指定的代書,提供了印鑑、身分證等個人資料來申請貸款。看著動工中的基地,許先生滿懷憧憬,期待著不久後成為「有殼族」的一天。但他沒想到,這場美夢,竟是惡夢的開始……

一年後的某個早晨,許先生收到一封法院傳票,才得知自己涉及詐貸案,被列為刑事被告。看到「詐欺罪」三個字,他腦中一片空白:「我只是想買房,怎麼會變成詐騙共犯?」

隨著檢調單位介入調查,案情逐漸明朗——不只他一人,竟還有20名受害者,所有人都被利用為人頭戶,背後則是一條成熟的詐貸供應鏈在操控這場騙局!

假房仲真詐貸,層層布局掏空銀行

這場騙局的首腦,是安聯房地產仲介公司與陳姓主嫌的聯手計畫。他們以「合法房仲」的外衣,包裝整起詐貸行動,讓人無從察覺異狀。

第一步,是獵取目標。安聯公司透過「免頭期款、高額貸款」的誘因,吸引無購屋能力的民眾上鉤,再蒐集他們的個資,將這些毫無戒心的「客戶」轉化成人頭戶。

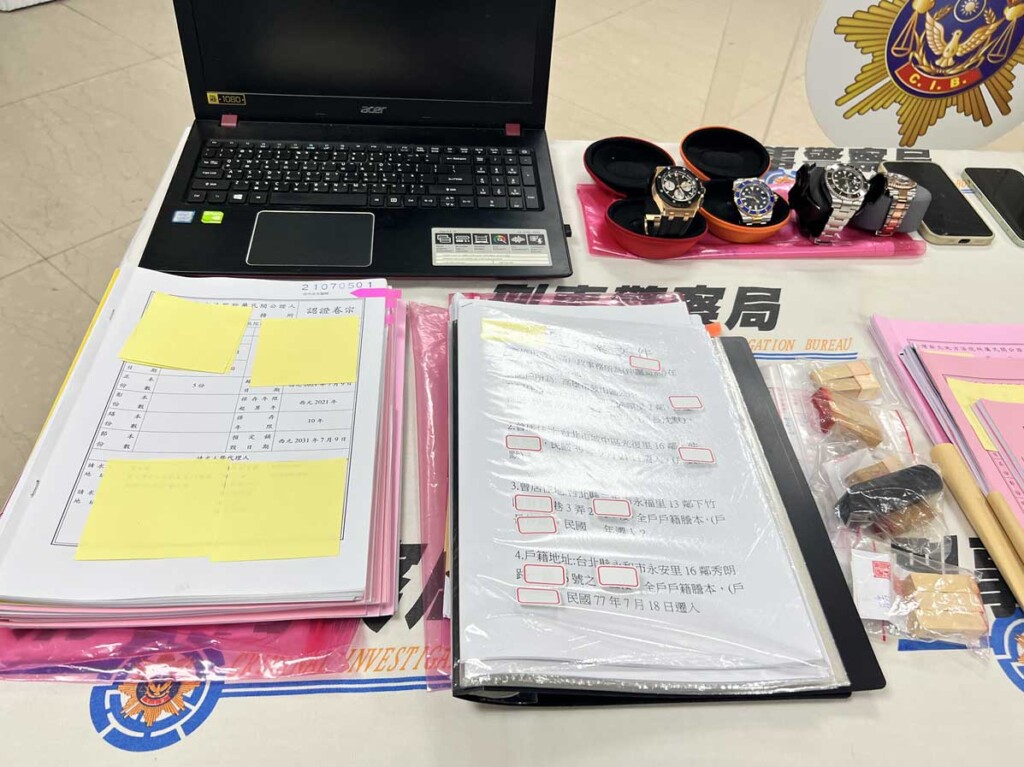

接著,偽造財務資料,讓人頭戶變得「光鮮亮麗」。詐騙集團內部的專人負責偽造國稅局所得清單、銀行定存單、公司扣繳憑單,讓許先生等受害者看起來像是收入穩定、信用良好的購房者,從而騙取銀行的信任,甚至連不動產買賣契約書都被動手腳,墊高交易價格,以便提高貸款金額。

最後,由內部人員親自送件,將貸款成功詐出。這起詐貸案中,涉案地政士負責核對合約,讓文件看似無懈可擊,而貸款執行人則攜帶偽造資料前往銀行申請房貸。最終,透過各環節配合,詐騙集團共騙取銀行高達三億元的貸款。

直到案情曝光,才發現這場精心設計的「買房夢」,其實是一場局,讓不知情的受害者成為幫兇,甚至連銀行行員都因未察覺異狀而遭追責。

如何識破假中人?只要記住一件事

整起詐貸案中,關鍵不在於文件如何偽造,而是「話術」成功突破受害者的心理防線,讓人卸下戒心,願意提供資料。

「其實這類騙局並不難識破,只要牢記一件事:天底下沒有這麼好康的事。」周延法律事務所主持律師周念暉分析,當房仲宣稱「免頭期款、高額貸款」,甚至承諾「公司有內部管道,可以幫你爭取優惠」時,就該提高警覺。

正常的購屋流程,貸款成數與頭期款比例都有嚴格的規範,銀行不可能無條件放貸給收入不足的客戶。若條件過於優惠,或是要求提供額外個資、簽署不明文件,都應該先求證再行動,切勿因一時衝動而落入詐騙陷阱。

詐騙集團擅長利用人性的貪念、焦慮與時間壓力,讓受害者急於做決定、忽略細節。但只要多一道確認,就能阻斷騙局的第一步。

詐騙集團產業化,每天狂捲國人四億資產

「台灣人每天被詐騙的總金額高達4億元。」當台北市政府警察局刑事警察大隊副大隊長郭建成拿出165打詐儀表板,秀出全台每天詐騙財損的驚人數字時,在場的人無不倒吸一口氣。4億元,相當於每天有數百人被騙走畢生積蓄,甚至連房產都拱手讓人。

過去,詐騙多半讓人聯想到單打獨鬥的小騙徒,但如今,詐騙集團早已進化成結構縝密的「供應鏈模式」,分工精細、效率驚人。警方分析,不論是投資詐騙、交友詐騙,還是金額更為龐大的不動產詐騙,都已經脫離傳統「個人犯案」,轉變為集團化運作。

「這麼大的利益,當然不容易只靠一個人獨吞。」一名警界人士透露,許多詐騙手法本質上都是一條從個資取得、話術設計、文件偽造、資產轉移,到最後變現的完整供應鏈。這也是為什麼,當受害者試圖報警、求助銀行時,詐騙集團早已掌握如何應對、如何消除疑慮,讓人一步步陷入局中。

詐騙金額飆升,不動產成最肥獵物

在這些詐騙案件中,最具吸引力的目標,莫過於不動產。

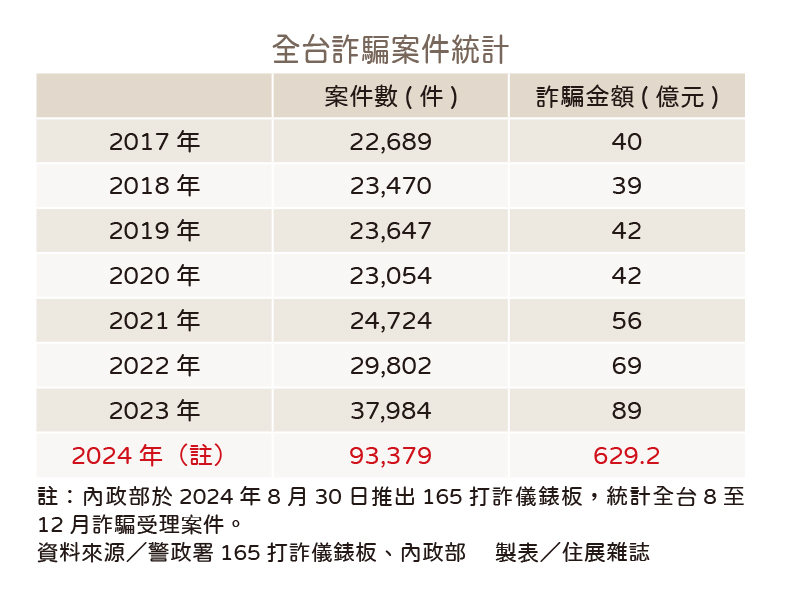

攤開警政署公布的統計資料,2017年受理的詐騙案件為22,689件,財損約40億元,而到了2023年,案件數激增至3萬多件,財損更翻倍達到89億元。然而,2024年下旬,短短5個月內,全台受理的詐騙案件暴增至93,379件,詐騙金額更飆破629億元。

「這才是真實數據。」一名不具名官員直言,過去各縣市為了維持「高破案率」,有些地方警局會選擇「降低案件輸入量」,導致刑案數據無法如實呈現;2024年開始,政府改變統計方式,才讓數字回歸現實──也讓民眾更清楚,詐騙早已滲透日常生活,幾乎無人倖免。

這些令人震驚的數據背後,不動產詐騙更是重災區。每一起不動產詐騙案,財損動輒數千萬,甚至上億。例如某詐騙集團以偽造遺囑的方式,輕易侵吞1.4億元房產;也有受害者因為「假貸款」詐騙,最終不只失去房子,還背上巨額負債。這類案件不斷上演,甚至讓人戲稱:「房地產詐騙,是全台最賺錢的職業。」

就算詐騙手法創新,仍有「踩煞車」時刻

網路時代雖然讓資訊傳遞更快,但詐騙集團也因此能夠更快地更新手法,隨時調整話術、偽造更逼真的官方文件,甚至利用AI技術模擬人聲,讓受害者無從分辨真假。然而,即便詐騙手法再怎麼進化,仍有關鍵的「黃金阻詐期」,可以及時踩煞車。

本刊採訪多名專家,歸納出不同類型的不動產詐騙,發現幾乎所有的案件,都有一個共同點:受害者在某個時間點曾經懷疑過,但因為話術太過流暢,最終選擇相信對方。

有些詐騙,或許我們無法一眼識破,但只要多一層查證、多一個懷疑,就能保住一生積蓄。

假繼承真詐房

未繼承房產成肥羊

房地產詐騙方式多元,最常見的模式包括假繼承真詐房、假中人佯稱保留戶、假買方鎖定乾淨房等三種。

不久前,台灣就爆發一起驚動全國的「假繼承、真詐房」案件,超過40人被起訴,涉及不動產詐騙金額高達1.4億元。警方調查後發現,這並非單一案件,而是一條完整的詐騙供應鏈,讓許多未繼承的房產在神不知鬼不覺的情況下落入詐團手中。

「這就像日劇《地面師》的真實版,從造假遺囑到產權過戶,每個環節都有專人負責,環環相扣、毫無破綻。」有警界人士如此向媒體形容這起案件的精密程度。

這場騙局的幕後主謀是一名蔡姓男子,透過勾結里長、戶政人員、法院書記官,甚至警察,形成一條從個資蒐集到產權轉移的詐騙流水線。

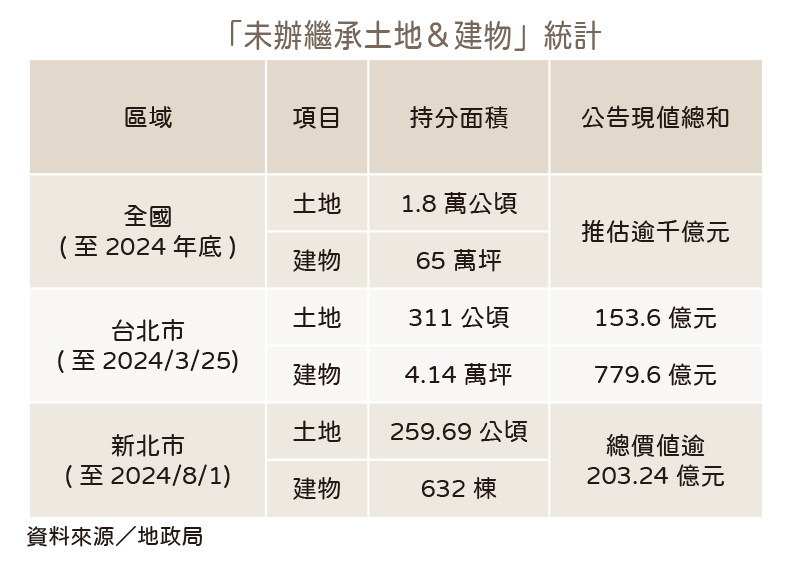

第一步,是尋找「標的」。詐騙集團透過台北市地政局公告的「未辦理繼承登記列管名冊」,鎖定過世多年、卻無人辦理繼承的土地與建物,特別是那些無子嗣、無近親繼承人的個案,成為詐騙的最佳目標。

接著,偽造遺囑,製造假繼承人。為了讓騙局更滴水不漏,詐團內部成立了「偽造廠」,負責製作假遺囑、假身份文件,甚至聘請律師作為「見證人」,在法律上讓偽造文件更具可信度。

最後,透過內部關係,完成產權過戶。涉案戶政人員、書記官與警員負責在關鍵環節「打通關節」,讓產權轉移順利完成。自2021年起,這條詐騙產業鏈成功騙得11間不動產,其中7間變賣獲利超過1.4億元。

假遺囑奪產,受害者甚至不知被騙

「這類詐騙最致命的地方在於,受害者根本不知道自己被騙。」正業地政士聯合事務所所長鄭文在語重心長地說,詐騙集團不需要面對屋主,甚至不需要偽造買家,只要動手腳製造一份「看似合法的遺囑」,整個產權就輕易轉移。

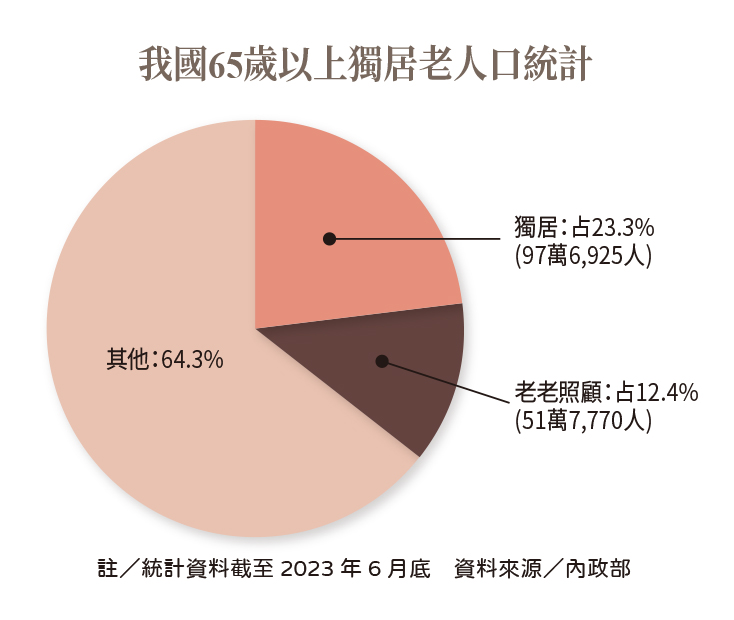

這個手法專門鎖定獨居長輩與未辦理繼承的房產。根據內政部統計,截至2023年六月底,全台65歲以上的獨居長者高達976,925人,其中不少人沒有子嗣、與家人疏遠,甚至去世多年後,財產仍無人繼承。

「台灣已步入超高齡社會,未來未繼承的房產只會越來越多。」台北市政府地政局副局長王瑞雲指出,全國未辦理繼承的土地已高達1.8萬公頃,未辦理繼承的建物面積達65萬坪,相當於5.2棟台北101大樓的總樓地板面積。

「詐團會偽造遺囑,寫下類似『他生前幫過我很多忙』、『我們感情深厚』等說詞,搭配見證人作保,讓公家機關信以為真,最終順利過戶。」王瑞雲透露,因應詐騙風險,地政局已全面關閉「未辦繼承登記查詢」功能,並向內政部建議下架相關資訊,避免被犯罪集團利用。

「保留戶」陷阱

購屋捷徑竟是詐騙圈套

「這是建商保留戶,機會難得,錯過就沒有了!」當A先生接到這通電話時,他並不知道,這場看似「內部管道」的交易,將讓他陷入一場價值7,000萬元的騙局。

近兩年,台灣房市一度火熱,導致新案剛開賣就被搶購一空,甚至有人通宵排隊,只為爭取一間房。然而,對於竹科工程師來說,工作繁忙,無法花時間排隊,更沒有精力長時間關注市場行情。因此,坊間開始流傳一種「購屋捷徑」,一種不受法令規範、卻在市場上暗中流行的交易模式──中人代購。

「我們跟建商有關係,能幫你拿到保留戶,不用抽籤、不用排隊,只要付個服務費,房子就能穩穩到手。」這類話術聽起來再合理不過,對於難以插旗新案的工程師來說,更像是一條通往夢想的捷徑。但他們沒想到的是,這條捷徑其實是詐騙集團的陷阱。

假中人設局,竹科工程師慘陷七千萬騙局

A先生透過朋友介紹,認識了一名自稱在房產業界有深厚人脈的黃姓房仲。對方信誓旦旦地表示,他能透過關係拿到某知名建商的保留戶,並強調價格比市價更划算。為了讓交易更具可信度,他還介紹了一名「負責對接建商的專業中人」,確保交易順利進行。

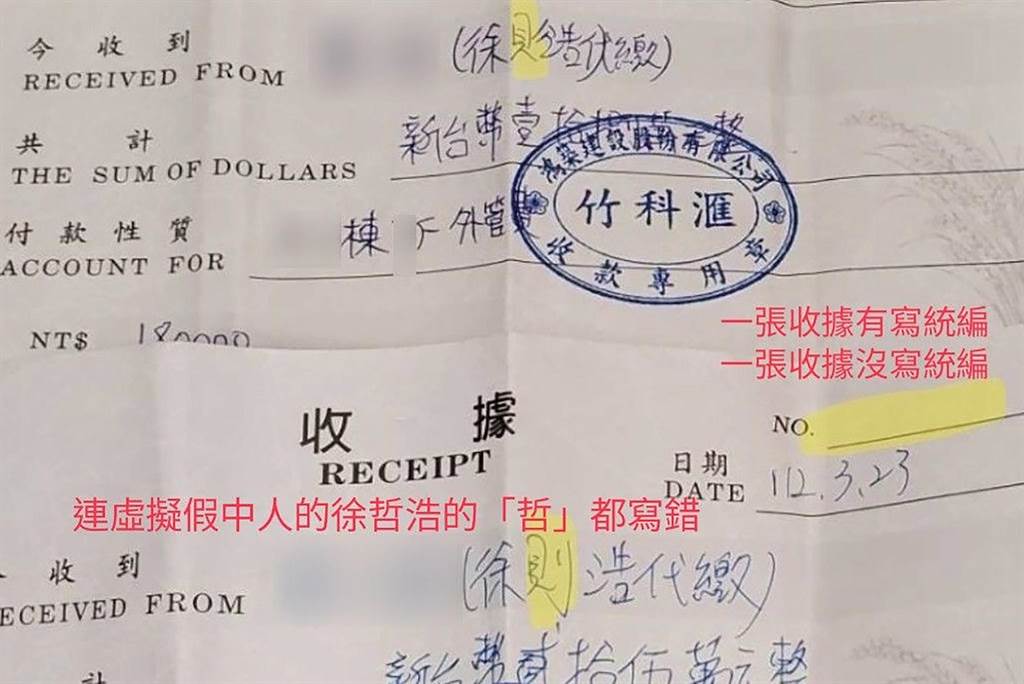

「這案子沒有餘屋了,我這邊有幾間保留戶,先付訂金、簽約金,就能保留名額。」在對方的保證下,A先生放心地支付了第一筆款項。為了進一步打消疑慮,這名「中人」甚至主動簽下本票,承諾若交易未成交,將全額退還費用。

這番操作看起來無懈可擊,A先生也因此更加放心,陸續繳納訂金、中人費、簽約金、工程款,甚至換約差價。然而,每當他要求簽約時,對方總是找理由推託,不是說「建商內部流程還沒走完」,就是「銀行貸款審核還沒過」。直到A先生打電話向建設公司求證,才驚覺自己陷入騙局。

電話那頭,建設公司人員的回應簡單而直接:「我們沒有這位中人,也從未釋出這些所謂的保留戶。」此刻,A先生才明白,這場交易從頭到尾都是一場精心設計的騙局。所謂的「中人」,根本不存在。

警方介入調查後發現,這起案件並非單純的個人詐欺,而是一場由假房仲、假中人、假建商三方串聯的詐騙供應鏈。詐騙集團偽造了多家建設公司的大小章,包含椰林建設、鴻築建設、鼎毅建設及利晉工程等公司都深受其害,並以「假中人」的名義製造合約、簽發收據,層層堆疊,營造出一場幾近天衣無縫的騙局。

所有款項一旦匯出,便立刻被層層轉移,受害者即便察覺異狀,也已無從追回。最終,受害者不只A先生一人,前後共有20名竹科工程師受騙,詐騙金額高達7,000萬元。

關鍵在交易細節,催促交款就是警訊

「這類詐騙有兩大特徵,第一是假中人通常會約在非正式場合簽約,第二是會刻意挑選週日交易,讓買方來不及查證。」周念暉分析,這類詐騙鎖定購屋經驗不足、對交易流程不熟悉的買家,利用時間壓力讓受害者來不及反應,最後陷入無法挽回的財務黑洞。

他進一步提醒,要避免落入這類陷阱,關鍵在於兩個動作。首先,交易一定要在建設公司現場進行,避免私下交款,「正常購屋流程,所有交易都應在建設公司、代銷中心或房仲公司內進行,如果對方要求私下見面簽約,甚至只提供副本合約,而非正式文件,這就是明顯的警訊。」

再者,資金應透過「履約保證」,而非直接轉帳給中人或個人帳戶。「房地產交易應該簽訂履約保證契約,由銀行或第三方機構保管款項,直到交易完成才撥款,這是最基本的風險控管。」他說。

事實上,這類假中人騙局往往利用「市場緊迫感」來讓買家失去理性判斷,因此最好的防詐方法,就是冷靜再冷靜。當有人強調「這是內部名額,錯過就沒有了」,或是要求「立刻決定」時,最好的做法就是先查證,而不是急著交錢。

「一旦有人催促你快決定、快交款,這時候最該做的不是付款,而是停下來查清楚。」周念暉強調,詐騙的核心,就是操控人性,讓人自願跳進陷阱。

買家「火速過戶」是警訊

藝人父親險成受害者

「他們(詐騙集團)真的很恐怖,甚至勾結或假扮代書到處騙人,把人害得傾家蕩產。有的被害者是老人,一輩子就只有這棟房子,結果就這樣沒了!」

四年前,藝人薔薔站在記者會上,憤怒地控訴詐騙集團的惡行。她的父親險些成為其中一名受害者,若非及時察覺異狀,恐怕家產早已落入詐團手中。

這起事件發生在2018年7月,薔薔的父親林茂樹決定出售位於台北市大同區的一處全新房屋,32坪,開價2,000萬元。某天,一名買家上門看房,提出希望價格能「優惠一點」,隨後直接拿出200萬元現金作為訂金,表現出極大的誠意。見對方二話不說掏錢,林茂樹放下戒心,認為自己遇到一位誠實的買家。

但在簽約時,對方卻開始「主動提供方便」,表示:「代書我們來找就好。」當時林茂樹沒有太多懷疑,順勢交出了房屋權狀。然而,僅僅三天後,房屋便火速完成過戶。

「一般來說,房產過戶至少需要一週,沒有人這麼快辦得完!」林茂樹驚覺不對,立即打給銀行,才及時攔截,成功保住房子。

警方事後追查,發現這起案件背後,是一場有組織的「假購屋真詐財」騙局。詐團成員以「中華地政事務所」的名義成立假公司,專門搜尋低價賣出的中古屋,再由內部假代書出面背書,利用高額頭期款取信賣家。一旦房產落手,便立刻轉手至地下錢莊抵押借貸。這樣的手法屢試不爽,5年內共騙取20多名受害者,詐得金額高達2.5億元。

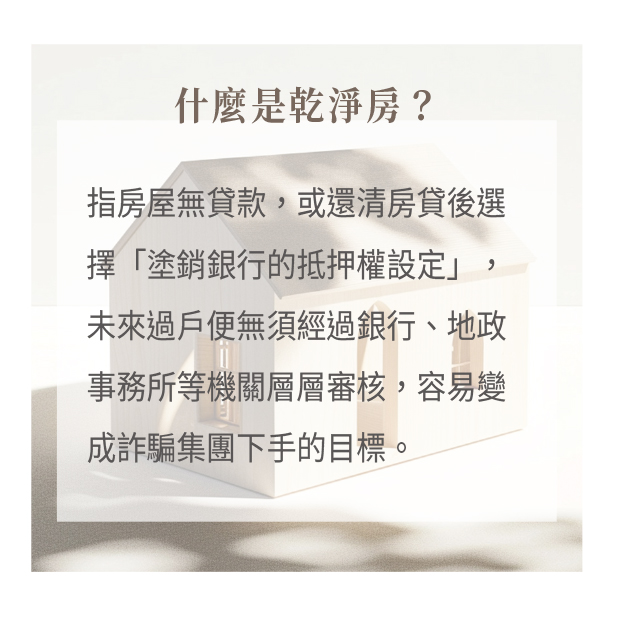

「乾淨房」成詐團獵物,抵押權反而防詐

「其實這起案件在簽約時就有機會阻止。」鄭文在指出,如果當時有聘請雙地政士進行合約審查,或者申請地籍異動通知,就能發現過戶流程異常,加以攔截。但更關鍵的核心問題在於,這類詐騙案件的主要目標,往往都是所謂的「乾淨房」。

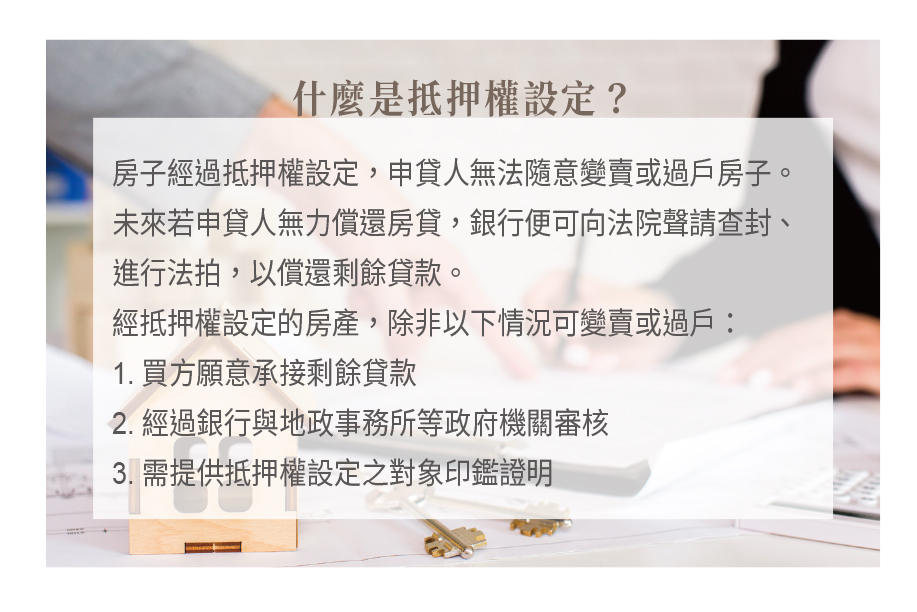

「什麼是乾淨房?簡單來說,就是已經完全塗銷抵押權的房屋。」鄭文在解釋,當房屋仍有貸款時,若要進行產權轉移,買方除了支付房款,還必須承接剩餘貸款,並經過銀行審核,因此過戶程序會受到層層把關,詐騙集團較難下手。然而,若房貸已繳清且屋主塗銷了抵押權,房屋轉讓的門檻就大幅降低,讓詐騙集團更容易得手。

「其實很多人誤以為,房貸還清後一定要塗銷抵押權,才能確保房屋所有權完整,但這其實是一個錯誤觀念。」鄭文在進一步說明,即使房貸已結清,銀行並不會對房屋有任何實質權利,屋主仍保有完整的產權。反之,若抵押權仍掛在名下,未來任何轉讓或過戶,都需要銀行提供同意文件,這層額外的程序反而能成為最強的防詐機制。

他建議,若房屋已無貸款,屋主可考慮增設抵押權給信任的親屬,如配偶或父母,這樣未來過戶時,就需要取得他們的印鑑證明與同意書,讓詐騙集團無法輕易繞過這道安全防線。

假兌獎真詐房,身分證影本恐成犯罪工具

除了「假購屋」詐騙,乾淨房也常被用來進行「假兌獎真詐房」的騙局,詐騙集團利用一條完整的供應鏈,從個資竊取、文件偽造到產權變更,一步步掏空受害者的資產。

「恭喜您中獎了!請提供身分證影本,以便核對領獎資格。」這類看似無害的電話或簡訊,卻是詐騙集團的開端。受害者一旦提供身分證影本,詐騙集團便會利用這份資料偽造簽名,接著製作假本票,聲稱受害者欠款,進一步向調解委員會提出仲裁申請。

在詐團安排下,另一名「假被害人」會出面,假裝與受害者協調,最終在一場「演技精湛」的調解會議中,以第三方認證的方式取得合法調解書,隨後便可持文件至地政事務所完成過戶登記。

「等到屋主發現房子被轉讓時,往往已經來不及了。」周念暉表示,這類騙局的關鍵防線有三個核心環節,首先,個資不可輕易外洩。即便是參與抽獎或填寫問卷,都應避免提供身分證影本,更不可交出印鑑證明等敏感文件。

其次,乾淨房的屋主應該善用「地籍異動通知」機制。該系統可在房屋發生過戶、贈與、抵押等異動時,即時發送簡訊與電子郵件,讓屋主能夠第一時間察覺異狀,及早攔截。

最後,對於高齡長者或失智親屬,可事先申請「監護宣告」。一旦監護宣告成立,長者名下的財產將受到法律保護,任何涉及過戶、借貸的行為都需經監護人同意,避免詐騙集團趁虛而入。

「地籍異動通知」存漏洞,反應時間僅三小時

政府雖然推出「地籍異動即時通」,讓房產變更時能立即通知屋主,但這項機制真的有效嗎?

「當我收到通知時,房子已經被過戶了。」一名受害者無奈表示,他並未在第一時間看到簡訊,等到發現時,產權已經變更,警方也無法追回。

這項「防詐最後一道防線」,其實隱藏著一個致命漏洞——從收到通知到產權被變更完成,實務上僅有短短三小時,一旦屋主錯過黃金阻詐期,詐騙便已無法挽回。

「現在很多人根本不看簡訊,加上詐騙訊息氾濫,真正的重要通知往往被忽略。」一位地政士分析,詐團利用這段時間差,讓受害者來不及反應,導致即便有警示機制,仍然防不勝防。

租屋市場成詐騙溫床,房東、買家都可能受害

須注意的是,過去被討論案例多集中在預售屋或中古屋交易,但實際上,詐騙集團的供應鏈早已無所不在,甚至進一步滲透到租屋市場,使其成為不法交易的新溫床。

「假屋主、真詐騙」的手法已流傳多年,詐騙集團先以租屋名義取得房屋鑰匙,隨後假扮屋主對外出售,甚至偽造房屋權狀,誘騙買方的購屋款項,等到受害者驚覺異常時,早已人去樓空。

「通常這類騙局,會以低於行情的房價吸引目標,並且強調『已有其他人有興趣,若不立刻下訂,就可能錯失機會』,利用飢餓行銷手法製造壓力,使受害者倉促決定。」不動產講師邱明芳提醒,購買中古屋時,應先至地政事務所或合法的不動產仲介業者查詢房屋所有權,以確保交易對象是真正的屋主,此外,交易時可委託雙地政士,多一層審查機制,降低風險。

除了假屋主,假租客也是詐騙集團冒充的對象,甚至會在暗中將房東的房子申請法拍,捲款潛逃。

「有些房東未將戶籍遷出,這便給了詐騙集團可乘之機。」邱明芳進一步指出,部分不法分子會假借租客身份,暗中蒐集房東個資,甚至利用偽造的本票聲請法拍,並竄改法院寄送地址,讓房東在毫不知情的情況下,房產便已被拍賣轉手。等到收到法拍通知時,詐騙集團早已捲款潛逃。

「戶籍遷出、定期確認產權狀況,都是房東避免詐騙的關鍵步驟。」邱明芳提醒,詐騙集團不會放過任何一個財產變現的機會,因此房東與租客都應保持警覺,確保自身權益。

打詐升級!政府、銀行聯手圍堵犯罪網

詐騙集團的運作早已高度組織化,從個資蒐集、文件偽造到話術設局,每個環節皆有專人負責,形成環環相扣的犯罪網絡。這些手法猶如瘟疫般,滲透至社會的每一個角落,無論年齡、職業、背景,甚至連銀行與地政事務所都可能成為詐騙集團的目標。

「台灣每年因詐騙損失高達1,825億元,而警方僅能追回144億元,查扣率不到10%。」然而,在這樣的數據背後,顯示詐騙集團的手法已高度進化,以往執法工具恐怕難以全面應對,為此,行政院將打擊詐騙提升至國家級優先施政項目,不僅強化跨部門合作,還一口氣擴大4.8億元的打詐預算,希望扭轉現狀。

此外,各大公股銀行也開始聯合防詐,加強監控異常交易模式,並對高風險交易設立警示機制;新北市地政士公會則積極推動「雙地政士制度」,並呼籲政府修正《地政士法》,比照律師行業設立實習制度,避免初入業界的從業人員無意間成為詐騙集團的共犯。

破解詐騙劇本,關鍵時刻踩住煞車

然而,儘管政府到民間機構做了不少阻絕詐騙的措施,甚至將每日4億元的詐騙財損金額攤在陽光下供全國人民檢視,但這些都只能做到「提醒」,最終還是只能靠民眾自己時刻保持警覺,提前預防。

透過本刊的深入調查,我們試圖將這些詐騙過程透明化,讓讀者能夠拆解其中的層層套路,並掌握關鍵的「防詐斷點」,即便不小心誤入詐騙情節,也能及時踩煞車,降低釀成更大損失的機率。

在這場無聲的戰役中,每一個提高警覺的個體,或許都能成為阻止詐騙蔓延的最後一道防線。